Veille du mois de décembre 2025

La médaille Wilhelm-Exner 2025 décernée à Sepp Hochreiter, chercheur autrichien et pionnier dans le domaine de l’IA

Chaque année l’Association autrichienne des Arts et Métiers (Österreichischee Gewerbeverein, ÖGV) décerne la médaille Wilhem-Exner, une récompense attribuée à des scientifiques qui ont grandement contribué par leur travaux de recherche au développement de la production en Autriche, notamment dans les domaines artisanal et industriel. Cette distinction a été créée en 1921, en l’honneur des 60 ans d’adhésion de Wilhelm Exner à la ÖGV, ingénieur et spécialiste de sciences forestières, et président d’honneur de l’association. Depuis lors, elle a été remise à 245 chercheuses et chercheurs d’excellence, dont 26 ont reçu par la suite un prix Nobel.

Cette année, la médaille Wilhelm-Exner a été décernée à Sepp Hochreiter, professeur à l’Université de Linz et pionnier dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) en Autriche.

Sepp Hochreiter lors de la cérémonie de remise de médaille le 20 novembre 2025 au Palais Eschenbach à Vienne ©Wilhelm Exner Medaillen Stiftung

Ses principaux domaines de recherche incluent les méthodes d’apprentissage automatique, en particulier le Deep Learning, le Long Short-Term Memory, le Representational Learning ou encore la factorisation de matrices et les méthodes statistiques. Les applications de ses travaux s’étendent de l’analyse de données biologiques et pharmaceutiques aux systèmes autonomes, et au commerce en ligne.

Il fait partie des scientifiques européens les plus renommés au niveau international, notamment pour avoir apporté des contributions fondamentales à l’IA. En effet, son invention du réseau à mémoire à long terme (Long-Short-Term-Memory, LSTM) a été citée plus de 100 000 fois à travers le monde. Le LSTM est un type particulier de réseau profond conçu pour retenir des informations importantes sur le long terme grâce à ses portes d’entrée, d’oubli et de sortie. Il est ainsi capable de prédire plus précisément des événements futurs, contrairement aux réseaux classiques qui oublient rapidement.

Cette invention offre alors à la science autrichienne l’opportunité de devenir leader international dans l’un des domaines les plus actuels de l’informatique. En effet, Sepp Hochreiter est déjà la figure de proue pour transformer cette découverte fondamentale en applications industrielles concrètes et éthiquement responsables, en intégrant étroitement science de pointe et expertise entrepreneuriale, à travers la création de son entreprise NXAI, basée à Linz en 2023. A noter que le choix de Linz n’a pas été laissé un hasard : en effet, la ville émerge rapidement comme le nouveau « hotspot » européen de l’IA.

Le lauréat a ouvert, le 19 novembre dernier, le cycle de conférence « Exner » (Exner Lectures) 2025 avec comme thématique principale « L’avenir de l’IA industrielle ». Il a analysé les développements actuels de l’IA, et notamment l’IA industrielle et offrira une perspective approfondie sur son évolution, ses applications réelles et ses impacts profonds sur la société. Le lendemain a eu lieu la remise officielle de la médaille Wilhelm-Exner.

Sources :

> „KI-Pionier Sepp Hochreiter erhält Wilhelm-Exner-Medaille 2025“, APA Science: https://science.apa.at/power-search/1014286445362811692

> „All Medalists since 1921“, Wilhelm Exner Medaillen Stiftung: https://www.wilhelmexner.org/medalists/

> Die Laureate’s Lecture 2025, Wilhelm Exner Medaillen Stiftung: https://www.wilhelmexner.org/2025/10/16/die-laureates-lecture-2025/

> „Wir verbinden Unternehmer und ihre Interessen. Unabhängig. Seit 1839 dem Unternehmertum verpflichtet“, ÖVG: https://www.gewerbeverein.at/startseite/der-oegv/ueber-uns/

> „Die Exner Lectures 2025“, Wilhelm Exner Medaillen Stiftung: https://www.wilhelmexner.org/2025/10/22/die-exner-lectures-2025/

> „Zu Person und Weltbild Wilhelm Exners“, Wilhelm Exner Medaillen Stiftung: https://www.wilhelmexner.org/ueber-die-medaille/der-exner-spirit/

> “NXAI: World-Class AI Research, based in Linz, complete with the Entrepreneurial Framework to Transform Developments into Economic Applications”, NXAI: https://www.nx-ai.com/en/company

54 chercheurs autrichiens parmi les scientifiques les plus influents selon le Classement Clarivate 2025

Chaque année, le groupe de données Clarivate publie une liste des scientifiques les plus cités dans le monde, et donc parmi les plus reconnus à l’échelle internationale. En effet, ces derniers représentent environ 1% de la population scientifique mondiale. Or, le nombre de citations d’un travail par d’autres spécialistes, en plus du nombre de publications dans des revues scientifiques, est considéré comme un indicateur clés de la pertinence scientifique de ce travail.

Cette liste permet d’identifier les individus ayant démontré une influence significative et étendue dans leurs domaines de recherche et dont les contributions exceptionnelles et largement reconnues façonnent l’avenir de la science, de la technologie et du milieu académique à l’échelle mondiale.

Une évaluation rigoureuse des scientifiques pour garantir l’intégrité scientifique

Pour ce faire, l’Institut pour l’information scientifique (Institute for Scientific Information, ISI), centre d’expertise analytique de Clarivate, examine l’ensemble des travaux scientifiques publiés et cités dans la collection principale « Web of Science », au cours des onze dernières années. Toutefois, l’activité de citation n’est pas le seul critère de sélection. Cette liste, fondée sur les données de citation, est ensuite affinée à l’aide d’autres indicateurs quantitatifs, ainsi que par une analyse qualitative réalisée par des spécialistes.

Le classement démontre également d’un engagement fort envers l’intégrité de la recherche. Dans un contexte où la confiance dans la recherche est de plus en plus menacée, il est nécessaire de ne retenir que des données de haute qualité provenant de sources rigoureusement sélectionnées. Ainsi, le processus d’évaluation et de sélection évolue continuellement, intégrant des filtres qui visent à identifier les auteurs « hyper-productifs », l’autocitation excessive, ainsi que des schémas anormaux de publication et de citation. Ces filtres garantissent que les chercheurs reconnus respectent les standards exigés par ce programme. Cette année, l’application de ces nouveaux critères de sélection a conduit à l’exclusion d’environ 2 400 individus du classement.

Les institutions autrichiennes les plus représentées dans le classement Clarivate

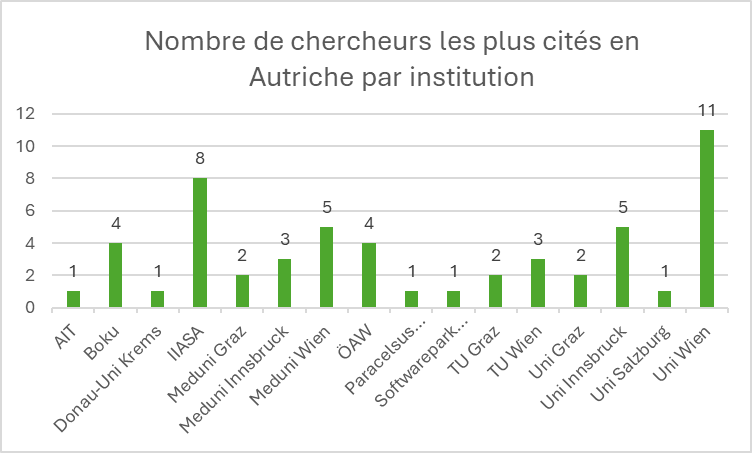

Dans le classement 2025, publié le 12 novembre dernier, 6 868 scientifiques « les plus cités » issus de 60 pays ont été identifiés, dont 54 travaillent au moins partiellement en Autriche.

Parmi les institutions dans lesquelles ces scientifiques autrichiens d’excellence mènent leur recherche, l’Université de Vienne avec 11 chercheurs identifiés, suivie par l’IIASA (10), l’Université de médecine de Vienne et l’Université d’Innsbruck (5 chacune), l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) et l’Université des sciences de la vie et ressources naturelles de Vienne (4 chacune), l’Université technique de Vienne et l’Université médicale d’Innsbruck (3 chacune), les trois universités de Graz comptent 2 représentants chacun, et enfin, l’AIT, l’Université Danube de Krems, l’Université de Salzbourg, l’Université médicale privée Paracelsus de Salzbourg et le Softwarepark Hagenberg ont chacun un chercheur distingué.

Portrait des trois femmes scientifiques parmi les plus influentes en Autriche

Parmi les 54 chercheurs le plus cités travaillant en Autriche, on compte trois chercheuses :

Gabriele Berg (Université technique de Graz) : Professeure à l'Université technique de Graz et directrice de l'Institut biotechnologie environnementale, elle est une microbiologiste et biotechnologue de renommée internationale. Ses recherches portent principalement sur les microbiomes et la transposition des résultats dans de nouveaux concepts biotechnologiques pertinents pour notre environnement et pour la santé des plantes et des êtres humains. Elle est également la lauréate du prix scientifique 2025 de la Communauté autrichienne de la recherche (Österreichische Forschungsgemeinschaft, ÖFG), récompensant à la fois sa contribution exceptionnelle et son œuvre scientifique remarquable.

Lucia Fuchslueger (Université de Vienne) : Ecologue spécialisée dans l’études du rôle des micro-organismes dans le stockage du carbone dans les sols, la disponibilité des nutriments, leurs interactions avec les plantes dans la rhizosphère ainsi que l’impact du changement climatique sur ces processus essentiels. Elle dirige une équipe de recherche au sein de la division de recherche sur les écosystèmes terrestres du Centre de microbiologie et des systèmes environnementaux de l’Université de Vienne.

Irene Lang (Université médicale de Vienne) : Professeure de médecine et cardiologue à l’Université médicale de Vienne, où elle exerce au sein de la Clinique universitaire de médecine interne. Elle dirige notamment le service ambulatoire pour les maladies vasculaires pulmonaires. C’est une spécialiste internationalement reconnue des maladies cardio-pulmonaires, en particulier de la thrombose chronique et de l’hypertension pulmonaire thromboembolique. Depuis 2021, elle est également membre correspondant de l’Académie autrichienne des sciences, un titre honorifique attribué pour la qualité de ses travaux scientifiques.

Répartition disciplinaire des chercheurs autrichiens les plus cités

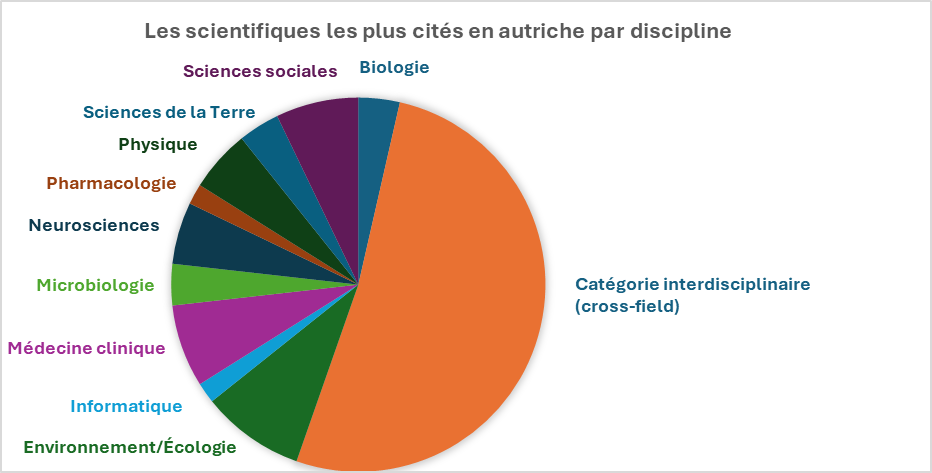

Enfin parmi, les différentes disciplines dans lesquelles apparaissent les chercheurs autrichiens :

29 figurent dans la catégorie « interdisciplinaire », une classification créée il y a huit ans pour distinguer les scientifiques ayant contribué à de nombreuses publications très citées dans plusieurs domaines différent mais n’atteignant pas un nombre suffisant de publications très citées dans un seul domaine pour y être reconnus individuellement.

Les autres se répartissent dans les différents domaines de recherche comme suit : Environnement/Écologie (5), Sciences sociales (4), Médecine clinique (4), Neurosciences et sciences du comportement (3), Physique (3), Sciences de la Terre (2), Microbiologie (2), Biologie et biochimie (2), Informatique (1) et Pharmacologie (1). En sachant que deux chercheurs de l’Institut international d'analyse des systèmes appliqués (IIASA), Keywan Riahi et Petr Havlik, apparaissent dans deux domaines de recherches différents ce qui démontrent d’une très forte influence internationale.

Sources :

> 54 in Österreich tätige Forscher unter meistzitierten Wissenschaftern, APA Science : https://science.apa.at/power-search/16185054361560700513

> 2025 Analysis: An in-depth look at the Highly Cited Researchers 2025 list, Clarivate: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/analysis/

> Highly Cited Researchers 2025, Clarivate: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/

> “Portrait Gabriele Berg“, Institute of Environmental Biotechnology, TU Graz: https://www.tugraz.at/institute/ubt/home

> Der Wissenschaftspreis der ÖFG geht 2025 an Gabriele Berg, ÖFG: https://www.oefg.at/der-wissenschaftspreis-der-oefg-geht-2025-an-gabriele-berg/

> Division of Terrestrial Ecosystem Research, Universität Wien: https://ter.univie.ac.at/

> Lucia Fuchslueger Website: https://www.luciafuchslueger.com/

> Irene Marthe Lang, Korrespondierendes Mitglied, ÖAW: https://www.oeaw.ac.at/m/lang-irene-marthe

> Ambulanz für Lungengefäßerkrankungen, MedUni Wien: https://innere-med-2.meduniwien.ac.at/unsere-abteilungen/kardiologie/ambulanzen/pulmonale-hypertonie-ambulanz-fuer-lungengefaesserkrankungen/

Recherche d’excellence collaborative : l’Autriche remporte six bourses « Synergy » du Conseil européen de la recherche (ERC) lors de l’appel à projet 2025

Parmi les 66 projets sélectionnés lors du dernier appel « Synergy Grant » du Conseil européen de la recherche (ERC), six impliquent des chercheurs et chercheuses basés en Autriche.

Ces bourses comptent parmi les plus prestigieuses et les plus élevées de l’institution. En effet les « Synergy Grants » visent à soutenir des projets de rupture, souvent interdisciplinaires qui ne pourraient pas être menés sans une collaboration étroite entre plusieurs scientifiques. L’objectif est donc de combiner les compétences et expertises de plusieurs scientifiques d’excellence afin d’aborder des problématiques de recherche ambitieuses à l’interface entre différents domaines, allant au-delà de l’état de l’art. Ce sont des bourses dont la dotation peut aller jusqu’à 10 millions d’euros par projet.

Au total, 712 candidatures ont été soumises cette année, soit un taux de réussite d’environ 10 %. Les 66 projets lauréats représentent 684 millions d’euros, 239 scientifiques dans le monde entier et 26 pays en Europe et au-delà. L’Allemagne arrive en tête avec 28 projets, suivie par le Royaume-Uni (24), puis la France et les États-Unis (21 chacun).

Six lauréats autrichiens parmi les 66 bourses Synergy 2025

En Autriche, on retrouve six projets dans lesquels un ou une scientifique autrichien est impliqué :

Sascha Martens, professeur à l’Université de Vienne et chercheur en biologie cellulaire, est impliqué dans le projet « DegrAbility » avec des collègues américain et allemand. Le projet vise à étudier le fonctionnement des mécanismes de protection de l'autophagie (qui permet à nos cellules de produire en permanence de nouvelles protéines et dégrader les anciennes afin de rester en bonne santé). L’objectif est d’identifier les faiblesses du système d'autophagie et développer des approches pour y remédier, afin d’ouvrir la voie à de nouveaux traitements ciblés sur les causes de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Il recevra 3.3 millions d’euros pour mener sa recherche dans le cadre de ce projet.

Stefan Wagner, professeur de technologie et management de l’innovation à l’Université de Vienne, participe au projet « SUSTECH » avec ses partenaires italiens et américains. Ce projet tend à promouvoir des alternatives durables et sûres dans l'économie. En combinant des méthodes de pointe issues de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la chimie computationnelle, les trois scientifiques cherchent à comprendre pourquoi les produits chimiques dangereux arrivent souvent plus rapidement sur le marché que leurs alternatives plus sûres, et comment changer cette situation. Ainsi le projet a pour objectif de démocratiser les connaissances sur l'innovation chimique, et à aider les décideurs politiques à orienter l'innovation vers un avenir plus sûr et plus durable. La part du financement autrichien s’élève à 2,4 millions d’euros.

Magnus Nordborg, est directeur de recherche au sein du Gregor Mendel Institute de biologie moléculaire des plantes (GMI) de l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW). Il est chercheur en biologie et ses recherches porte plus précisément sur la génétique des populations. Ainsi, dans le projet « GENELT », Nordborg étudiera les éléments génétiques transposables, surnommés « gènes sauteurs ». Les génomes sont à la fois les plans de construction du vivant et les archives de leurs propres histoire. Or certains changements d’ADN ont des conséquences majeures sur la fonction, la reproduction ou encore l’évolution. Parmi eux, on retrouve les « gènes sauteurs ». Capables de se déplacer dans le génome, ils jouent un rôle clé : ils en modifient la structure et influencent l’évolution. Le projet a ainsi pour objectif de comprendre comment ces gènes se déplacent et interagissent avec le génome, grâce à des outils modernes d’analyse de l’ADN. Environ trois millions d’euros du financement européen iront à l’Autriche.

Franziska Koch professeur à l’Université de science de la vie et ressources naturelles de Vienne (BOKU), étudiera, dans la cadre du projet « SnowShifts », les évolutions actuelles et futures des conditions d’enneigement dans des environnements extrêmes, en collaboration avec l’université de Lausanne et d’Oslo. En effet, dans les régions polaires et de haute montagne, la neige joue un rôle essentiel, notamment pour les cycles de l’eau, de l’énergie et du carbone, mais elle reste encore mal mesurée et mal intégrée dans les modèles climatiques. Le projet « SnowShifts » vise précisément à réduire ces incertitudes, à améliorer et à quantifier notre compréhension des changements des processus de la neige au sein des systèmes terrestres et climatiques. Franziska Koch, chercheuse au sein de l’Institut d'hydrologie et de gestion de l'eau de la BOKU est notamment spécialisée dans la mesure des masses de neige à l’aide de méthodes avancées et innovantes de suivi et de modélisation à différentes échelles spatiales. Ainsi, dans le cadre de ce projet, elle apportera des données essentielles à l’amélioration de ces modèles climatiques et par conséquent, apporter une meilleure estimation des précipitations, des risques naturels, ainsi que des processus écologiques et hydrologiques dans les régions polaires et alpines extrêmes et très sensibles.

Deux projets Synergy impliquant une collaboration franco-autrichienne

Enfin, deux projets regroupent à la fois un partenaires autrichiens et un partenaire français :

Premièrement, le projet « CLIMPEAT » regroupe Christina Biasi de l’Université d’Innsbruck et Patrick Ciais du Centre de l’Energie Atomique ainsi que deux autres scientifiques suédois et britannique.

La lauréate autrichienne Christina Biasi ©Andreas Friedle

Le projet vise à étudier le risque de libération brutale de carbone due au dégel des tourbières nordiques dans le contexte du changement climatique. L’objectif du projet est donc de mesurer et comprendre ces phénomènes pour pouvoir améliorer les modèles et rendre les prévisions climatiques plus fiables.

Christina Biasi est écologiste au sein du groupe de recherche en écologie fonctionnelle, de l'Institut d'écologie de l'Université d'Innsbruck. Elle étudie notamment les effets du changement climatique sur les processus biogéochimiques dans les écosystèmes nordiques et alpins. Philippe Ciais, physicien CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, étudie, quant à lui, l’effet des activités humaines sur le cycle du carbone et leurs conséquences sur le climat. Ses travaux ont notamment permis de mieux comprendre où se trouvent les puits naturels de carbone dans la végétation et les sols.

Puis, le projet « snoOPERA » vise à « définir les fonctions cachées des snoRNP dans l'assemblage des ribosomes ». Les ribosomes sont les « usines internes » des cellules, au sein desquelles sont produites les protéines, essentielles à la survie des cellules. Or, parfois, des erreurs dans leur assemblage interviennent, ce qui peut venir perturber la production des protéines et contribuer à des maladies, telles que le cancer ou des pathologies neurodégénératives. Le projet s’intéressera plus précisément aux snoRNPs, qui constituent de petits complexes ARN-protéines et contribuent activement à l’assemblage des ribosomes.

Anthony Henras et son équipe « EukaRiBio : Biogenèse des ribosomes eucaryotes“ appartenant à l’unité de biologie Moléculaire, cellulaire et du développement du Centre de biologie intégrative de Toulouse (MCD-CBI) ©David VILLA / SCIENCEIMAGE-CBI-CNRS

Le consortium est formé et coordonné par la chercheuse autrichienne, Brigitte Pertschy, à la tête du groupe de recherche de biologie moléculaire au sein de l’Institut des sciences moléculaires de l’Université de Graz (Autriche), Anthony Henras, chercheur CNRS au sein de l'Unité de biologie moléculaire, cellulaire et du développement de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, ainsi que deux collègues de l’Université Louis-et-Maximilien de Munich (Allemagne) et de l’Université Johns-Hopkins (USA).

Sources :

> „Sechs ERC-"Synergy Grants" an Projekte mit Österreich-Beteiligung“, APA Science: https://science.apa.at/power-search/14518463032183045834

> „ERC Synergy Grants to fund 66 teams tackling major scientific challenges”, ERC: https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2025-synergy-grants-results

> List of Proposals for funding, ERC Synergy Grants 2025: https://erc.europa.eu/system/files/2025-11/erc-2025-syg-results-all-domains.pdf

> „Martens Sascha, ERC Synergy Grant für das Forschungsprojekt DegrAbility“, Universität Wien: https://www.univie.ac.at/forschung/preise-und-auszeichnungen/erc-grants/detail/martens-sascha

> „Zwei ERC Synergy Grants für die Universität Wien“, Universität Wien: https://www.univie.ac.at/aktuelles/press-room/pressemeldungen/detail/zwei-erc-synergy-grants-fuer-die-universitaet-wien

> Magnus Nordborg’s Research Group, ÖAW: https://www.oeaw.ac.at/gmi/research/research-groups/magnus-nordborg

> „Springende Gene: ERC-Grant für Genomforschung“, ÖAW: https://www.oeaw.ac.at/news/springende-gene-erc-grant-fuer-genomforschung

> „ERC Synergy Grant für „SnowShifts“: BOKU-Forschende untersuchen Quantität und Veränderungen des Schnees in Polar- und Hochgebirgsregionen“, BOKU: https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit/themen/presseaussendungen/presseaussendungen-2025/06112025-erc-synergy-grant-fuer-snowshifts-boku-forschende-untersuchen-quantitaet-und-veraenderungen-des-schnees-in-polar-und-hochgebirgsregionen

> „Christina Biasi erhält ERC Synergy Grant für Permafrost-Forschung“, Universität Innsbruck: https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2025/christina-biasi-erhalt-erc-synergy-grant-fur-permafrost-forschun/

> Profil von Christina Biasi, Universität Innsbruck: https://www.uibk.ac.at/de/peak/expertinnen/christina-biasi/

> Profil de Philippe Ciais, Académie des sciences : https://www.academie-sciences.fr/philippe-ciais

> « Le projet CLIMPEAT lauréat d'un ERC Synergy Grants 2025 », Université de Versailles Sain-Quentin-en-Yvelines : https://www.uvsq.fr/le-projet-climpeat-laureat-dun-erc-synergy-grants-2025

> „ERC Synergy Grant für Uni-Graz-Forscherin: EU unterstützt Team um Molekularbiologin Brigitte Pertschy mit rund zehn Millionen Euro“, APA Science: https://science.apa.at/power-search/16998525861065519824

> „EU unterstützt Team um Molekularbiologin Brigitte Pertschy mit rund zehn Millionen Euro“, Universität Graz: https://molekularbiologie.uni-graz.at/de/neuigkeiten/7556-eu-unterstuetzt-team-um-molekularbiologin-brigitte-pertschy-mit-rund-zehn-millionen-euro/

> snoOPERA, Synergy Grants 2025, CNRS: https://www.insb.cnrs.fr/fr/personne/snoopera

Rédactrice : Auregan Labrune <auregan.labrune@institutfr.at>

ARCHIVES